HOME > カードゲーム

カードゲーム

カードゲーム質問箱

道化師 ジョーカー

⓪ 虹 道化師=ジョーカー

特権「ボナパルティズム」はそのフェイズに限り、場札の数字を+5か-5できる。

フェイズ終了まで場札の隣。

注/2枚目の道化師が使われたならば1枚目の効果と打ち消し合う。独立字営農とは共存可能。

奴隷 スレイブ

⓪ 奴隷=スレイブ

特権「免税特権」は手札と場札を一枚交換し場札を好きな順番に並び変えてよい。

1Tに1枚までしか使えない。

注/このカードの効果中は、このカードはどこにもない状態なので、別のカードの効果でしか、再回収できない。

農民 ファーマー

① 農民=ファーマー

特権「三圃式農業」は手札からモラルゾーンに置けるカードがある場合、タップ状態で1枚まで置いてもよい。

1Tに1枚までしか使えない。

商人 マーチャント

② 商人=マーチャント

特権「利潤追求」は任意のプレイヤーのモラルゾーンのカードと任意のプレイヤーの手札を1枚まで交換。

モラルゾーンにはタップして置く。「単独妨害効果」

注/まずは対象プレイヤーを選び、次にモラルゾーンのカードを選び、最後に対象プレイヤーの手札を選ぶ。

主婦 ハウスワイフ

②/虹 主婦=ハウスワイフ

特権「家母長制」は自分のモラルゾーンのカードと捨て札を1枚まで交換できる。

その後、捨て札を全て山札に戻してもよい。

注/虹色のカードはいかなる場合もカードの同時利用で使えない。

親方 マイスター

③ 親方=マイスター

特権「同業者組合」は山札を2枚まで表にし、任意の色をモラルゾーン(ワイルドはワイルド)、残りを捨て札に移動。

騎士 ナイト

④ 騎士=ナイト

特権「騎馬突撃」は「介入」持ちで、指定プレイヤーの手札を2枚増やす。「単独妨害効果」

司祭 プリースト

⑤ 司祭=プリースト

特権「村八分」は指定プレイヤーのターンを一度、飛ばさせる。「単独妨害効果」

航海者 ナビゲイター

⑥ 航海者=ナビゲイター

特権「三角貿易」は「介入」持ちで、全モラルゾーンのカードを3枚まで交換可能。

カードはタップしておく。「妨害効果」

革命家 レヴォリューショニスト

⑦ 革命家=レヴォリューショニスト

特殊能力「弾劾文」は「介入」持ちで、このターンの間、全ての自カードをこのカードと同色にでき、

且つ使用条件さえ満たせば使用できる。「即時効果」

注/このカードを用いる時、続くカードで同時使用できるのはもともとが同色のみ。コストは必ず支払う必要がある。

独立自営農 ヨーマン

⑦/虹 独立自営農=ヨーマン

特権「地方分権」はそのフェイズに限り、数字の強弱が逆転する。

フェイズ終了まで場札の隣。

注/基本は道化師と同じなので、独立自営農使用後に同フェイズで他の独立自営農が発動したらお互いに効果を打ち消しあう。

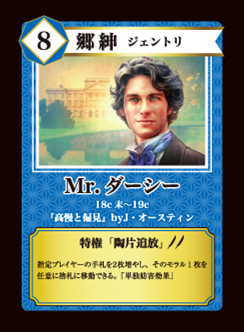

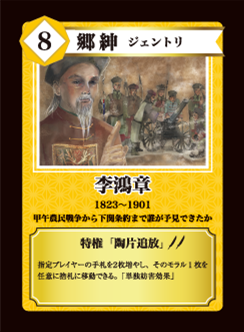

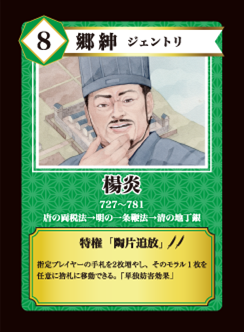

郷紳 ジェントリ

⑧ 郷紳(士大夫)=ジェントリ

特権「陶片追放」は指定プレイヤーの手札を2枚増やし、そのモラル1枚を任意に捨て札に移動できる。「単独妨害効果」

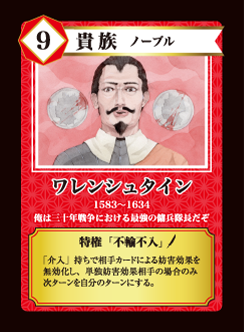

貴族 ノーブル

⑨ 貴族=ノーブル

特権「不輸不入」は「介入」持ちで相手カードによる妨害効果を無効し、

単独妨害効果相手の場合のみ次ターンを自分のターンにする。

司教 ビショップ

⑩ 司教=ビショップ

特権「休戦協定」は次ターンを自分のターンにする

注/妨害カードではないが、『破門』されると、このカードの効果自体が無効化される。

資本家 ブルジョワ

⑪ 資本家=ブルジョワ

特権「工場制手工業」は山札から4枚手札に加え、場札を流してもよい。

その後、自分の手札から任意の4枚を選び、場札(の上)に移動させる。

注/場札を流すとフェイズが終わるのでヨーマンやジョーカーの効果も消える。

伯爵 カウント

⑫ 伯爵=カウント

特権「反中央集権」は自分以外の手札を7枚にし、7枚以上あるプレイヤーには1枚与える。「妨害効果」

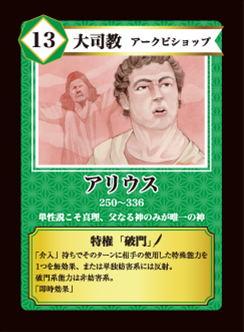

大司教 アークビショップ

⑬ 大司教=アークビショップ

特権「破門」は「介入」持ちでそのターンに相手の使用した特殊能力を1つを無効果または単独妨害系には反射。

破門系能力は非妨害系。「即時効果」

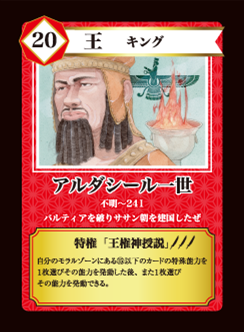

王 キング

⑳/単色 王=キング

特権「王権神授説」は自分のモラルゾーンにある⑮以下のカードの特殊能力を1枚選び

その能力を発動した後、また1枚選びその能力を発動できる。

カードの処理は順にするが、このカード自体をこのカードの能力で再回収はできない。

ヴィルヘルム2世

(1859〜1941)

「3B政策で3C政策を破れたはずなのに」

ホーエンツォレルン朝ドイツ帝国皇帝。プロイセン王にして初代ドイツ皇帝ヴィルヘルム1世の孫。3B政策を掲げ、大英帝国の3C政策と対抗しモロッコ事件を起こした。そのため独墺伊の三国同盟と英仏露の三国協商という対立軸ができ、第一次世界大戦を招く。無制限潜水艦作戦で米国を敵に回し、相手側に参戦され暗転。ロシア革命が成立したお蔭でソ連と講和するも挽回できず、遂にはキール軍港の反乱から革命が起き、国外逃亡。

ナポレオン三世

(1808〜1873)

「クリミア戦争の勝者であり普仏戦争の敗者と呼ばないようにね」

ナポレオン・ボナパルトの甥っ子。伯父の名声を利用して、1848年の二月革命でフランス第二共和政大統領に、1851年クーデターで第二帝政皇帝になる。第二回万国博覧会をパリで開催し、クリミア戦争やアロー戦争、イタリア統一戦争で漁夫の利を得るが、メキシコ出兵の失敗で人気が落ち、エムス電報事件でビスマルクの挑発に乗り普仏戦争に突入。セダンで捕虜となり退位。

徽宗

(1082〜1135)

「『靖康の変』は朕のせいではないよ」

風流天子と呼ばれた宋の皇帝。院体画(北宗画)の名手で『桃鳩図』で有名だが、政治面では暗君で靖康の変を招き、金に征服される。

息子の高宗が臨安に逃れ、南宋が成立する。

院体画は北画とも呼ばれ、写実的で精密であり、南画と呼ばれた水墨画が中心の文人画とは対照的である。

『水滸伝』のモデルとなる「宋江の乱」などの民衆反乱が続出していく。

ジョン

(1167〜1216)

「私がいたからマグナ・カルタが生まれたんだぞ」

プランタジネット(アンジュー)朝の英国王で欠地王と呼ばれる。仏領を失い続けるだけでなく、教皇インノケンティウス3世に破門される等の失政を続け、貴族たちにより国王権力を制限する最初の憲法『マグナ・カルタ』を成立させられる。父のアンジュー皇帝ヘンリー2世、母のアキテーヌ女公アリエノール、兄の獅子心王リチャード1世と比べられる可哀そうな立場。安愚な王だからこそ立憲主義の基が作られたというのは歴史の皮肉。

スパルタクス

(不明〜BC71)

「クラッススとポンペイウスが憎い」

共和制ローマ期における最強の剣闘士奴隷。出自は不明だがそのあまりの強さからスパルタと関りがあると考えられ、スパルタクスと呼ばれていた。闘技場から逃げだした剣闘士をまとめ上げ、近隣の奴隷を解放しながら勢力を拡大していくが、最後はクラッススとポンペイウスに破れた。共産主義の開祖マルクスに「古代の真のプロレタリアート」と評されるが、実は奴隷ながら剣闘士は女性にモテる職業でもあり自由民も少なからず存在した。

アンクルトム

(不明~1861)

「俺から公民権運動まで100年以上かかったよ」

ストウ夫人作の『アンクル・トムの小屋』の主人公。奴隷解放を喚起したため、南北戦争で国際世論を北部有利に誘導し、大統領リンカンに喜ばれるも、客観性には疑問が残る。そのためか、有色人種の間では白人に媚びを売る人間を「アンクル・トム」と呼ぶ事があり、人種差別問題の難しさを際立たせている。奴隷解放は産業革命下の北部が安価な工場労働力を黒人に求めていた事が主因という考えも存在する。

チャンドラグプタ

(不明~BC298)

「マウリヤ朝もディアドコイの一つかも」

マウリヤ朝マガタ国の初代インド王。首都はパータリプトラで、アレクサンドロス大王のインド進出に貢献したという伝説があるが定かではない。ディアドコイの1人であるセレウコスと戦い、撃退している。暗殺を恐れて毎晩のように寝所を変えていた慎重な人物。出自は奴隷シュードラとも武士クシャトリアとも言われており、仏教やヴァルダマーナのジャイナ教を保護したとも記録されていて不明な点が多い。

エピクテトス

(50~135)

「エピクロス派ではなくストア派です」

元首政ローマ期の禁欲主義ストア派の哲学者。奴隷の子として生まれ、苦労しながら哲学を学ぶが、「哲学者追放令」でイタリアからギリシアのニコポリスに追放される。そこで苦境に負けず学校を開き、後のローマ皇帝ハドリアヌスが通うほどの評判を得る。その思想の真髄は自分の制御できる事以外は考慮しないという、アドラー精神医学の先駆けといえるようなものであり、現代社会にも通ずる。

朱元璋

(1328〜1398)

「朕は朱全忠じゃなく明の洪武帝だぞ」

明の始祖である洪武帝。紅巾の乱で頭角を現し、元を追い払う。非常に貧しい暮らしから成り上がったため嫉妬心と猜疑心が強く、功臣や知識人の粛清と弾圧を繰り返した。賦役黄冊(戸籍)と魚鱗図冊(土地台帳)を作り、中書省を廃して六部を直轄化し皇帝権力を強めた。また重農主義を採択し、海禁を行い交易を抑制、さらに明律・明令や里甲制・衛所制を整え、保守的な政策を行う。

ジャンヌ・ダルク

(1412~1431)

「一度だけの人生、それがわたしたちの持つすべて」

英仏百年戦争の最大の英雄。オルレアン包囲戦で奇跡の勝利をもたらし、聖女と崇められるようになる。大砲や銃を巧みに導入し、シャルル7世の戴冠に多大な貢献をするもブルゴーニュ公国との戦いで捕虜となり、英国と通じた異端審問官の手により魔女として火刑に処される。恐らくは最初のナショナリストで、近代社会への扉を開いた。

陳勝

(不明~BC208)

「燕雀いずくんぞ鴻鵠の志を知らんや」

秦末期に起きた「陳勝・呉広の乱」の指導者。中国における初の大規模農民反乱で一時は楚王を名乗る程になるが、そこから周囲に対して疑心暗鬼になり、最後は部下に裏切られて殺された。この乱が切欠で項羽と劉邦の戦いが起きるため、後世への影響は極めて大きい。「嗟呼、燕雀安くんぞ鴻鵠の志を知らんや」、「王侯将相、寧くんぞ種有らんや」など多くの故事成語を残す。

ワット・タイラー

(不明~1381)

「アダムが耕しイヴが紡いだ時、誰がジェントリだったのか」

イングラントの農夫で「ワット・タイラーの乱」の指導者。英仏百年戦争の影響で人頭税が上げられ、さらに黒死病(ペスト)まで流行したため、困窮した農民を率いて蜂起した。ロンドンを占拠し勢いに乗ったが、会見の場で騙し討ちに会い殺された。「アダムが耕し、イブが紡ぎし時、誰がジェントリだったか」は実はジョン・ボールというロラード派の神父の言葉。フランスでも同様の「ジャックリーの乱」が起きる。

ロレンツォ・メディチ

(1449~1492)

「花の都はヴェニスじゃなくてフィレンツェが常識」

イタリアのフィレンツェ共和国の盟主で通称豪華王。芸術を保護し、人文主義を広めながら利害が渦巻くヨーロッパ政治を巧みに纏め上げ、ルネサンス最盛期をもたらした。修道士サヴォナローラとは敵対しながらも寛容な態度を取ってしまい、未回収な貸し付けによる莫大な借金と共に次世代に負の遺産を残す。長男ピエロがイタリア戦争で失脚するが、次男ジョヴァンニが教皇レオ10世になり挽回する。

クラッスス

(BC115~BC53)

「エクイテスはナイトじゃないよ、新興富裕階級だよ」

共和政ローマ末期の人物で、新興富裕階級である「騎士エクイテス」の代表。閥族派オプティマテスの領袖スッラの下で頭角を現し、スパルタクスの乱を鎮圧し第一回三頭政治に参加。カエサルとポンペイウスへの対抗心からパルティア遠征を行うも大敗し戦死した。彼の死によりローマは本格的な内戦に突入し、帝政への道へ進むこととなる。カエサルの莫大な借金を肩代わりし、世に出る機会を与えた。

黄巣

(835~884)

「密売といえば塩・鉄そして酒」

唐末期における農民反乱の指導者。官吏になることを目指し、科挙に何度も挑戦するが落選を続け、塩の密売に手を染める。同業者である王仙芝が起こした反乱に便乗し、一時は皇帝を名乗る程にもなる。しかし文武百官を大量に殺害し政府機能を麻痺させたことで民心が離れ、徐々に衰退していき最後は自害した。

中国において塩は酒・鉄と並ぶ国の専売品で、民衆はその高値に苦しめられたため密売人を歓迎する伝統がある。

マルコ・ポーロ

(1254~1324)

「旅は私の学校だ。自分の目で見、自分の頭で考える」

『東方見聞録(世界の記述)』の著者でヴェネチア共和国の商人。元のフビライハンにも仕えたとも言われている。日本を「黄金の国ジパング」と伝えたとされており、方位磁石や陶磁器を西洋世界(オジデント)に持ち帰り、後の大航海時代に繋げた人物。伝説的な極東のキリスト教国「プレスター・ジョン」の物語を事実として広める切欠も作ることになる。また麺を西洋に伝え、そこからパスタが生まれたとも言われている。

呂母

(不明〜17)

「赤眉の乱で新を打倒すべし」

新を滅ぼす「赤眉の乱」の切欠を作った人物。役人に些細な罪で処刑された一人息子の復讐のために資産を全て使って貧しい若者の世話をし、反乱軍を結成。見事に仇討ちをしたのち命を落とす。残された若者たちは法が過酷で税が厳しすぎることを理由に解散せず、数年後には数万人規模に膨れ上がり、中国全土で暴れまわった。

スタール婦人

(1766〜1817)

「ネッケルの娘、スタールの妻、ボナパルトの敵」

近世から近代にかけてのフランス文学者。財務再建を担った銀行家ネッケルの娘で、スタール男爵の妻、そしてナポレオン・ボナパルトのストーカー。最初はナポレオンに強烈な愛情を示すも拒絶されると、精力的に各地で反革命活動を行う。立憲君主制の樹立を画策するも王権復古が行われ、失意のうちに死去する。最初の夫と離婚後に20歳以上年下の若者と再婚し、周囲を驚かせる。

陰麗華

(5〜64)

「光武帝が『漢倭奴国王』の金印を送ったのよ」

後漢の光武帝の妻で明帝の母。裕福な豪族の娘として生まれ、近隣でも評判の美女として知られるようになる。うだつが上がらない頃の劉秀が「仕官するなら執金吾、妻を娶らば陰麗華」と憧れるほどだった。地位を望まず、質素な生活を続けたが息子が皇太子になったことで皇后になる。自分の血族が外戚として力を持たないよう配慮し、後漢の政治を安定化させた。

クサンティッペ

(BC5世紀ごろ)

「ソクラテスやプラトンって有名なの?」

ソクラテスの悪妻として有名で「ぜひ結婚しなさい。よい妻を持てば幸せになれる。悪い妻を持てば私のように哲学者になれる」という名言が残る。クサンティッペ自身、夫が偉大な哲学者とは知らず、「弁論の暇があったら、家事を手伝って」といったという。

ミケランジェロ

(1475~1564)

「実は意外にもダヴィデ像は少年だよ」

イタリアのルネサンスを代表する万能の天才。レオナルド・ダ・ヴィンチと同様に彫刻と絵画だけでなく建築や文学でも偉大な作品を残したが、2人の作風を模倣をするだけのマニエリスムを成立させてしまう。『ダヴィデ像』と『ピエタ』、『システィーナ礼拝堂天井画』がとくに有名。質素な暮らしを保ち、88歳で亡くなるまで創作し続けた。

ブラマンテ

(1444〜1514)

「サンピエトロ宮殿はペテロの座」

ローマ教皇の住居であるサンピエトロ宮殿(現バチカン市国)の設計者の1人。画家でもあるが建築家として特に有名で、古代ローマの建築術をルネサンス建築として復活させた。シャルル8世によるイタリア戦争でミラノを追われローマに移住し、そこで名を上げることとなる。教皇ユリウス2世にサンピエトロ宮殿の改築を任されるが急死し、工事が際限なく長期化することとなる。

ハイドン

(1732~1809)

「古典派はロマン派より上」

古典派を代表するオーストリアの音楽家。ハイドンは大工の息子だったが才能が認められ聖歌隊の一員となり、音楽教育を受けられるようになった。苦労しながら貴族の所有する楽団に入り、頭角を現す。ナポレオン戦争の最中に77歳で死去した。『ホルン信号』や『ロンドン』などの数々の名曲を書き、その総数は千前後あるとされる。

トマス・クロムウェル

(1485~1540)

「ヘンリー8世ために首長令作ったのに、、、」

英王ヘンリー8世の側近。鍛冶屋の息子だが転職しながら各国を渡り歩き、複数の言語を操れるようになる。銀行家に仕えながら経理を学び、有力者の秘書官として祖国に戻る。主人が落ち目になっても忠実に使え続けたことでヘンリー8世に気に入られ、懐刀として『首長令』を作成。さらに修道院解散など絶対王政を推進し、多くの恨みを買ったため、王に生贄役に選ばれ刑死する事となる。

ローラン

(不明~778)

「西ローマ皇帝シャルルマーニュのために」

ブルターニュ辺境伯にしてカール大帝の聖騎士(パラディン)の筆頭。聖剣デュランダルと愛馬ブリリアドロ、角笛オリファンも有名で、イタリア語ではオルランドと呼ぶ。イベリア半島のバスク人イスラム教徒相手に奮戦するも、ロンスヴォーの戦いで壮絶な戦死を遂げた。

彼の物語は吟遊詩人により『ローランの歌』として非常に人気が出て、『恋するオルランド』などの別記も存在する。

黒太子エドワード

(1330~1376)

「クレシーもポワティエも楽勝でした」

英王エドワード三世の王太子。百年戦争の前期において、「クレシーの戦い」と「ポワティエの戦い」で大活躍し、祖国を勝利に導く。イギリス最初の公爵にしてガーター騎士でもある。戦いには勝つが、統治者としては重税を課して贅沢を好むような内政を顧みない性格だったため、多くの所領を奪いながらも失うことになり、父王より先に病死する。

リチャード1世

(1157~1199)

「欲張りな父、傲慢な母、阿保な弟」

騎士の模範と言われた「獅子心王」。生涯のほとんどを外国との戦で過ごし、第三回十字軍ではアイユーブ朝のサラディン相手に激戦を繰り返し、仏王フィリップ2世と独王フリードリヒ1世に先んじて活躍する。攻城中に石弓で狙撃され瀕死になるが、攻め落とした後にその射手が捕らえられてもその勇気と腕を称えて、報奨金を与えて逃がし亡くなる。

マクシミリアン1世

(1459~1519)

「中世最後の騎士にしてハプスブルク家の始祖」

文武にも容姿にも優れたドイツ・ハプスブルク朝の初代皇帝。ブルゴーニュ公女と婚姻した事でその事実上の継承権を手に入れるも、夫婦仲は非常に良かったとされる。妻の死後、ブルターニュ公女と再婚してネーデルラントの支配に成功した。多言語に通じ話術に長け、文武両道ながら長身の眉目秀麗と申し分のない貴公子。婚姻政策で神聖ローマ帝国を広大にしたが支配体制は多くの矛盾を抱える事になる。

玄奘三蔵

(602~664)

「法顕が『仏国記』で私が『大唐西域記』」

法相宗の開祖で『大唐西域記』の著者。李世民の治める唐を出て西域のオアシス都市である高昌から天山南路に進み、そこから天山北路へ渡り、インドに到達。

ナーランダ寺院で学び、ヴァルダナ朝のハルシャ・ヴァルダナの庇護を受け、長年の修行の末、またも陸路で帰還。

エラスムス

(1466~1536)

「神の恩寵より自由意志」

ネーデルラントの人文主義者で『愚神礼賛』の著者。クリスチャンの一致と平和を目指していたが、その意図に反しカトリック批判の面が強調されてしまい、プロテスタント陣営と反目することになる。子供も含め「自由意志」を「神の恩寵」より重視した先験的な思想を持っていたが、ルターやカルバンの宗教改革とは距離をとる。

ウィクリフ

(1320~1384)

「パンはパン、ワインはワイン」

イギリスにおける宗教改革の先駆者で初の英訳聖書を作る。ミサにおいて葡萄酒とパンがキリストの血と肉になるという化体説を否定し、ローマ・カトリックを批判した。彼の思想によりロラード派が起き、聖職のヒエラルキーよりも個人としての信仰心が重要であるというプロテスタンティズムが生まれた。

トマス・アクィナス

(1225~1274)

「哲学は神学の婢(はしため)」

『神学大全』で知られるスコラ学を代表する神学者。革新的なドミニコ会に入信しながらも伝統と革新の融和を行った。キリスト教神学とアリストテレス哲学を融和させ、ユダヤ教やイスラム教の教えも取り入れた。これにより神中心主義と人間中心主義の統合を図り、後の科学革命に繋がる道を開いた。

バルトロメウ・ディアス

(1450~1500)

「嵐に逢っても喜望峰」

大航海時代のポルトガルの航海者。リスボンを出発しギニア湾を通り、アフリカ南端に近づくが嵐に会い、北上すると西に陸地が表れる。北上を図るも乗組員の反対により帰還し、その復路で喜望峰を見つける。ヴァスコ・ダ・ガマのインド到達時にヴェルデ岬への案内役を行うが、カブラルのブラジル発見の航海で死去する。

コロンブス

(1451~1506)

「キューバは西インドで、アメリカは新大陸ではない!」

サンタ・マリア号でスペインから援助を受けアメリカ大陸に到達した。トスカネリの「地球球体説」を信じ、インドに行くために西周り航路を提案したが、到達したのは新大陸だったにも関わらず死ぬまでインドと主張し続けた。サン・サルバドルがある島々を西インド諸島と名付け略奪を繰り返す。コンキスタドーレと言われる征服者の先鞭を付けた、略奪者でもある。

ヴァスコ・ダ・ガマ

(1460〜1524)

「インドのゴアはポルトガルのもの」

インドに初めて到達したポルトガルの探検者。アフリカ南端の喜望峰を越えた後、モザンビークで略奪しながらマリンディに向かい、そこからインドのカリカット、次いでゴアへ行く。これにより東周り航路はポルトガルのものとなるが、カブラルが漂流したおかげでブラジルも手に入る。

マゼラン

(1480~1512)

「実はドレークこそ最初の世界一周」

スペインに雇われた航海者。トルデシリャス条約の結果、世界の西半分を入手できる事となり、セビリヤを出発し西周りでインドを目指した。壊血病に苦しみながらも嵐が少ないため「太平洋」と名づけフィリピンに到着するが、そこで原住民の政争に巻き込まれ死亡した。世界一周をしたのは部下のピガフェッタ。

ガリバルディ

(1807〜1882)

「マッツィーニは青年イタリア党、儂は千人隊じゃ」

赤シャツ千人隊を率いたイタリアの英雄。マッツィーニと秘密結社カルボナリに加わるも共和政が失敗し、南米に亡命。ウルグアイ内戦で、活躍し名を馳せる。帰国後はイタリア統一戦争に参加し、両シチリア王国を滅ぼしサルディーニャ国王にその領土を献上し、質素な余生を送る。

ロベスピエール

(1758〜1794)

「ジャコバン派(極左)→ジロンド派(左派)→フイヤン派(中道)→王党派(右翼)」

極左のジャコバン派の指導者。スパイ組織の公安委員会を使い恐怖政治を行いながらも1793年憲法を制定し、男子普通選挙を実現する。キリスト教を否定し理性こそ神としたが、封建地代の無償廃止で反動化した勢力によるテルミドールのクーデターで処刑された。

O・クロムウェル

(1599〜1658)

「鉄騎隊で清教徒革命を導き、英蘭戦争にも勝利したのに墓を暴かれた」

英の護国卿。ピューリタン(清教徒)革命で鉄騎隊を創設し、王党派を破りチャールズ1世を処刑した。仲間だった長老派や水平派を弾圧し、コモンウェルスという名の独裁制を布き、アイルランドを征服、さらに航海法を成立させ英蘭戦争を勝利に導いた。

T・ルーヴェルチュール

(1743~1803)

「ハイチの黒いナポレオンとは俺の事よ」

ハイチ建国の父。ハイチは仏の植民地だったが1793年に「人権宣言」が発表され、黒人奴隷にも適応されるかで内乱状態になる。反乱軍に加わった後、西欧の軍を次々に破り独裁者となるが、ナポレオンに派遣された軍に騙され処刑される。

ジェファソン

(1743〜1826)

「独立宣言は『神と人民』、人権宣言は『財産と市民』」

第三代目合衆国大統領。彼が起草した『アメリカ独立宣言』は「神と人民」が、ラファイエットの『フランス人権宣言』は「財産と市民」が頻出するキーワード。英国から独立後、中央集権を図る「連邦派」に対抗し、「反連邦派」を纏め、『最小の国家が最良の国家』という名言を残す。

F・ベーコン

(1561〜1626)

「知識は経験から始まるがイドラに惑わされないようにしなさい」

「知識は力なり」の名言で有名なイギリスの哲学者。経験と伝統を重んじる「帰納法」を完成させた。人間は「イドラ(先入観)」に囚われ判断を誤りやすいため、理論よりも観察と実験による知識こそ本当の知識だと主張した。哲学以外でも政治・法学・神学・文学などと多才で、シェイクスピアの正体という説もある

ジョン・ケイ

(1704〜1779)

「『飛び杼』から産業革命が始まるよ」

産業革命の契機となる機械「飛び杼」の開発者。織物産業の生産性を飛躍的に上げるはずだったが、特許侵害による紛い物の普及と仕事を奪われると思った職人たちの抵抗でイギリスを追われた。知的所有権を保護していたフランスに渡ったものの、そこでも不遇な扱いで終わった。紡績機を発明したのは同姓同名の別人。

マリウス

(BC157〜BC86)

「中小自作農を軍制改革で救いたかったのだが」

平民(プレブス)出身ながら共和政ローマの執政官(コンスル)にまで登り詰めた。民衆派(ポプラレス)の領袖として活躍し、没落した中小自作農を助けるために軍制改革を行い、市民兵制から職業軍人制に移行させた。晩年は恐怖政治を布き、閥族派(オプティマテス)を粛清したが、軍に退職金制度まで作ったため将兵の信頼は厚いままだった。

モルトケ

(1800~1891)

「デンマーク戦争・普墺戦争・普仏戦争」

プロイセン王国の参謀総長。デンマーク相手にシュレズヴィヒ・ホルシュタイン戦争、次いでオーストリアとは普墺戦争、最後にフランス相手に普仏戦争を仕掛け、勝利に導いた。ドイツ統一の立役者の1人で、電信や鉄道を戦争に積極的に導入し、軍の近代化を完成させた。若いころオスマン帝国に派遣され、エジプト・トルコ戦争で苦い経験をし成長した。

Mr.ダーシー

(18c末~19c)

「『高慢と偏見』byJ・オースティン」

ジェーン・オースティンの『高慢と偏見』の主要登場人物。上位郷紳の典型でペンバリーなど美しく広大な領地を持つ。容姿端麗で典雅な人物だが、気難しく誇り高いため勘違いされやすい。ミドルアッパーですら個人で散歩道を所有するなど19世紀の英国の豊かさを描写している作品。

李鴻章

(1823~1901)

「甲午農民戦争から下関条約までの結果を誰が予見できたのか」

士大夫階級の出身で、洋務運動の曽国藩の門下生として頭角を現す。湘軍では活躍できなかったものの、自身で淮軍を結成後は連勝を重ねる。政治面でも活躍し、日清戦争で下関条約の調印で来日している。部下の袁世凱が北洋軍閥を継ぎ、清の滅亡に間接的に関わる事となる。

楊炎

(727〜781)

「唐の両税法→明の一条鞭法→清の地丁銀」

唐の政治家。これまでの複雑な租庸調制・均田制を改め、両税法を創設した。資産に応じて夏と冬に銭納するという画期的な内容で、貨幣経済を広めることになったが、大土地所有を公認した事となり、荘園の巨大化を招く。 楊炎自身も改革者の定めか、讒言により左遷され、途中で斬首される。

ワレンシュタイン

(1583〜1634)

「俺は三十年戦争における最強の傭兵隊長だぞ」

三十戦争で活躍した傭兵隊長。プロテスタントからカトリックに改宗し、神聖ローマ皇帝のために戦い頭角を表す。スウェーデンと激戦を繰り広げ、最後は敗戦しながらも相手国王グスタフ・アドルフ自身を打ち取る事に成功する。ところがこの後に皇帝の不信を買い、謎の死を遂げる。出身地のボヘミア(ベーメン)は牧畜と芸術で有名で、ポーランド南部からチェコ北部にかけて広がっている地域である。

ラファイエット

(1757〜1834)

「フイヤン派の頭目で『両大陸の英雄』だぞ」

フランスの名門貴族にして自由主義者。アメリカ独立戦争とフランス革命で活躍し、「両大陸の英雄」と呼ばれる。『フランス人権宣言』の起草に深く関わり、自然権思想を取り入れ、奴隷制度にも反対したが中道派なため急進派に追われ、外国で捕らわれる。立憲君主制支持者であるため、ナポレオン戦争後に政治に復帰し、祖国に尽くし続けた。

ウォルポール

(1676〜1745)

「ホイッグ党こそ正義、トーリー党は保守すぎる」

初代イギリス首相と呼ばれ、後の自由党となるホイッグ党の重鎮。後の保守党になるトーリー党と競いながら、ハノーヴァー朝の議院(責任)内閣制を整えた。グレートブリテン王国を飛躍的に発展させたものの、ひどい金権政治や言論統制も行った二面性のある大政治家。実は兄弟が18人いた。

ビスマルク

(1815〜1898)

「愚者は自分の経験に学ぶと言う、私はむしろ他人の経験に学ぶ」

プロイセンの鉄血宰相。ヴィルヘルム1世の下、ドイツ帝国を樹立させた。地主貴族ユンカー出身で革新主義と保守主義を併せ持つ。人類史初の社会保険制度を整えながらも文化闘争を行い、社会主義者鎮圧法などを作成した。外交面ではベルリン会議で巧みに国際情勢を操り、ビスマルク体制を築く。歯医者が怖くて虫歯が治せなかったなどお茶目な話も多く残る。

アウグスティヌス

(354〜430)

「教父からスコラ哲学が生まれた」

『神の国』と『告白録』の著者で教父としてローマ・カトリック思想の礎を形成した。北アフリカ最大都市ヒッポに産まれ放蕩を尽くすが、回心した後は修道生活を送りながら学業に励んだ。キリスト教思想とプラトン主義を融和させ三位一体説と恩寵論を完成させたが、故郷をヴァンダル族に攻囲されながら失意のうちに亡くなった。

カルヴァン

(1509〜1564)

「君が救われるかどうかは既に神が予定している」

宗教改革の指導者でプロテスタントのカルヴァン派を率い、スイスのジュネーブで神権政治を行った。『キリスト教綱要』を著し、禁欲的職業倫理を確立させた。彼の唱えた予定説によると唯一神の意思に個人の行動は影響を与えられないため、神に救われるかどうかは既に決まっていて、その人が善行を積んだかどうかは関係ないとされる。

アルクィン

(735~804)

「カロリング・ルネサンス万歳」

ブリテン島イングラントのヨーク出身の神学者でカロリング・ルネサンスの中心人物。カール大帝に仕え、フランク王国の教会・教育制度を整えた。

西ローマ皇帝となったカールの王(俗)権はローマ教皇の教権よりも優越すると主張し、後の叙任権闘争問題に影響を与えた。北スペインの異端説との論争でも活躍し、養子的キリスト論を論破した。

プラノ・カルピニ

(1182〜1252)

「バトゥには会ったがプレスター・ジョンではなかった」

イタリアのフランシスコ会の修道僧で、弁舌に長け布教活動に従事した。ワールシュタットの戦いで欧州が危機に陥り、和平の使者としてバトゥの下に派遣され、さらに帝国の首都カラコルムに赴く。グユクのクリルタイに列席し、モンゴルの貴重な情報を持ち帰った。和平交渉は失敗したものの、功績を評価され司教に任じられた。

グラッドストン

(1809〜1898)

「私こそリベラリズムの擁護者」

ヴィクトリア朝の中後期における大英帝国の政治家。ホイッグ党が前身の自由党を率い、4度も首相となった。帝国主義政策を批判し、リベラリズムを推進し、鉱山労働者などに参政権を付与した。ウラービー革命に介入しエジプトを保護国化したが、マフディー戦争では英雄ゴードン将軍を敗死させ、スーダンから撤退に追い込まれた。

アダム・スミス

(1723〜1790)

「『国富論』から資本主義は始まる」

イギリス・スコットランドに産まれ、『道徳感情論』と『国富論』を著す事で資本主義を説明した「経済学の父」。「自由な市場」において各個人がそれぞれの利益を最大化するように行動することで「見えざる手(レッセ・フェール)」がバランスを取るように全体として最適な富や資源の分配が行われると主張した。

マイアー・ロスチャイルド

(1777〜1836)

「大陸封鎖令で大儲けしちゃいました」

神聖ローマ帝国(ドイツ)のフランクフルト出身で、ユダヤ系大財閥の基礎を築いた。ナポレオン戦争で帝国郵便を手に入れ、さらに「大陸封鎖令」を逆手に取り、密輸で大儲けした。ロスチャイルド家は19世紀において最大の私有財産を所有したが、20世紀からは反ユダヤ主義の影響もあり緩やかに衰退していったが、現在も大金融会社として残る。

ヤーコプ・フッガー

(1459〜1525)

「アウグスブルクの銀こそ真の金融の始まり」

アウグスブルクを拠点として活躍した大富豪。ドイツの銀山とハンガリーの銅山を活用し、最盛期の総資産は40兆円ほどあったと言われる。スペイン・ハプスブルク王朝と癒着するだけでなく、贖宥状(免罪符)販売にも関り、帝国貴族にまで登り詰める。しかし新大陸から来る大量の貴金属の影響でフッガー家は緩やかに衰退していく。

シモン・ド・モンフォール

(1208〜1265)

「議会制度の基礎は私が創ったんだよ」

イングラントの議会政治の基礎を築いた人物。ジョンの息子ヘンリー3世に仕え、「シモン・ド・モンフォールの議会」を開催するが最後は国王に討たれ、戦死した。エドワード一世の「模範会議」に強い影響を与え、二院制議会への道を切り開いた。

ディズレーリ

(1804〜1881)

「ボーア戦争は介入すべき、スエズ運河は買収すべし」

トーリー党を起源に持つ保守党を率い、イギリスの帝国主義を推し進めた大政治家。穀物法を廃止したピールを辞任させ、権力を握る。スエズ運河の買収や露土戦争への介入、インド帝国の樹立、第二次アフガン戦争での勝利など外交面の実績だけでなく、労働者の住宅環境や公衆衛生の改善など内政面での実績も多い。実はユダヤ人産まれだった。

バーブル

(1483〜1530)

「ムガル帝国は最後のインドイスラム王朝」

ティムール朝サマルカンドの君主にしてインド・ムガール朝の創始者。アフガニスタンのカーブルを拠点に台頭し、「パーニーパットの戦い」で最後のデリー・スルタン朝であるロディー朝を征服する。都をデリーに定め、インドのイスラム化を行うもヒンドゥー教との宥和を図った。文武に長け公正で寛大だが、傲慢で残酷な英雄らしい人柄だと伝えられている。

ヘンリ2世

(1133~1189)

「アンジューなのかプランタジネットなのか?」

イギリス・アンジュー(プランタジネット)朝の初代国王。妻であるアキテーヌ女公アリエノールの助力により、北はスコットランドとアイルランドから南は西仏のピレネー山脈まで版図を広げ、「アンジュー帝国」を形成した名君。晩年は腹心のトマス・ベケットと対立し、さらに妻や嫡男リチャード1世、末子ジョンらの反乱や陰謀に苦しめられた。

モンテ・コルヴィノ

(1248〜1328)

「元の大都の布教は大変でした」

フランシスコ会の司祭で大都(北京)の大司教。東西教会の統一とモンゴルとの和平を使命として東方に派遣される。ドミニコ会やネストリウス派(景教)の協力を得ながらイルハン国を経由し、元へ到着。中国語を学び、謹厳で清廉な人柄で人心を得、宣教師として泉州にも影響を与えるが、カトリック教会から援助をあまり受けられなかった。

トマス・モア

(1478〜1535)

「羊が人を食べつくす『囲い込み』反対!王の離婚も反対!!」

ディストピアを逆説的に描いた『ユートピア』の作者として有名な人文主義者。「自由意志論」を唱えたピコ・デラ・ミランドラの影響を受け、自然法の大切さを説き、羊毛の増産のために農場を牧場に変えた「囲い込み」を批判した。王の側近として活躍し大法官にまで登り詰めるも、ヘンリー8世の離婚に反対したために「ロンドン塔」に幽閉後、処刑された。

アタナシウス

(298〜373)

「三位一体説とは父なる神、子なる神、聖霊が同質ながら別のペルソナということです」

エジプトのアレクサンドリア大主教として神学論争で活躍し、いわゆる「アタナシウス派」と「三位一体論」の形成に寄与した。小アジア(アナトリア半島)で開催された「ニケーア公会議」で「アリウス派」の「単性説」を異端として退け、今のカトリック教会の基礎を築いた。「神が人となったのは、人が神となるためである」と主張した。

アリウス

(250〜336)

「単性説こそ真理、父なる神のみが唯一の神」

シリアのアンティオキアの長老として神学論争で活躍し、いわゆる「アリウス派」と「単性説」の形成に寄与した。小アジア(アナトリア半島)で開催された「ニケーア公会議」で「アタナシウス派」の「三位一体論」により異端として退けられ、その思想はゲルマン人社会に広がった。「子であるイエスは父である神による被造物で、その神性は父より劣る」と主張した。

アルダシール一世

(不明〜241)

「パルティアを破りササン朝を建国したぜ」

イラン高原とメソポタミアを支配するササン朝ペルシアの初代シャー(王)。パルティアを打ち破り都クテシフォンを陥落させた。アフラ・マズダを主神とするゾロアスター教と協調して中央集権的国家を築き、帝政ローマに対抗できる国家を形成した。シルクロード交易の要地を抑えた為、経済的に非常に繫栄した。

アンリ4世

(1553〜1610)

「ユグノー戦争はナントの勅令で終わったのに暗殺されるとは!」

ユグノー戦争の調停者にしてブルボン朝の初代。ユグノーとはフランスのカルヴァン派を指し、「サン・バルテルミの虐殺」によりカトリックとの対立が激化した。「ナントの勅令」を出し、国内の宗教改革による内乱を収めた。王妃は大商人メディチ家のマリー・ド・メディシスで野蛮なフランスにフォークを持ち込んだと言われる。

劉秀

(BC5~57)

「仕官するなら執金吾、妻を娶らば陰麗華」

人類史上最高の名君にして後漢の祖である「光武帝」。皇族とはいえ貧乏地方豪族の出で、最初は馬を買えず牛に乗って戦ったと言われる。文武だけでなく人事に長け義理堅く、皇帝になった後も家族も部下も庶民も大事にした完璧超人だがダジャレ好きでも有名。都を洛陽と定め、ベトナムの「徴姉妹の乱」を鎮め、日本に「漢委奴国王」の金印を授けてくれた。

カニシカ

(2c頃)

「クシャーナ朝の都はプルシャプラ」

大月氏から自立したインド・クシャーナ朝の君主。都をプルシャプラと定め、アフガニスタンと北インドを治めた。第四回仏典結集を行い、上座部(南伝)仏教を保護し、ガンダーラ美術が栄えた。ナーガールジュナ(竜樹)はサータヴァーハナ(アーンドラ)朝で菩薩信仰を基とする大乗(北伝)仏教を作り、カニシカ王と対立したと考えられる。